松下集團發布2020年業績報 營收6.7萬億日元創新低

- 發表于: 2021-05-18 11:42:02 來源:中國汽車報網

近日,日本知名動力電池廠商松下集團發布了2020財年(2020年4月~2021年3月)業績報告。數據顯示,該財年松下實現營收6.7萬億日元(約合人民幣3943億元),同比下滑10.6%;營業利潤則為2586億日元(約合人民幣152億元),同比下滑12%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為1650億日元(約合人民幣97億元),同比下滑27%。

據了解,這是松下25年來營收首次低于7萬億日元。其中,汽車事業部(含電池、車載設備等)營收下滑了10%,為1.34萬億日元。不過,該事業部的營業利潤相較上一年度轉虧為盈,由虧損466億日元變為盈利109億日元。對此,松下首席財務官梅田博和表示,這是因為車載設備不斷改進,以及特斯拉的關聯業務實現了盈利。

■十年扶持到“琵琶別抱”

提起松下,其在汽車領域的曝光率似乎總是與特斯拉聯系在一起,特別是在早期作為特斯拉的獨家電池供應商,松下一度風光無限,與特斯拉合作非常緊密。2012年,特斯拉Model S一經上市便引起轟動,其搭載的松下18650電池也隨之走紅,而松下也不再局限于消費電池領域,而是積極活躍在汽車的舞臺上,雙方實現了深度綁定。不過,即便是在雙方的“蜜月期”,也并非全無嫌隙。

當時的特斯拉一方面被稱為全球電動汽車市場的“寵兒”,知名度很高,即使是在國內的各大汽車相關論壇上,特斯拉也被屢屢提及,話題度十足;另一方面,虧損、現金流為負、產能受限、交付延遲等問題也困擾著特斯拉,為此其CEO馬斯克不止一次將“鍋”甩給松下,稱松下電池供應不足導致特斯拉產能受限。

為了解決電池供應問題,2014年特斯拉和松下宣布在美國內華達州聯手合建超級電池工廠。不過,雙方的步調并不完全一致,尤其是到了2018年,隨著Model 3 的交付速度加快,松下的生產及經營壓力逐漸變大。兩家公司因為產能問題不斷出現分歧,相對保守的松下認為市場尚未達到預期,不愿意冒險投巨資擴建生產線,而在激進的馬斯克看來,松下這是在“拖后腿”。

雙方的矛盾逐漸趨于表面化,甚至到了通過媒體和社交平臺推特隔空喊話的地步。價格方面,前不久剛剛卸任松下社長一職的津賀一宏曾透露,馬斯克多次要求降低采購價格,對此津賀一宏回應,如果再這樣下去,就要考慮撤走超級工廠的全部松下員工和設備。

2020年6月,特斯拉和松下簽訂了三年供貨協議,看似“和好”了,但松下再也不是特斯拉的唯一供應商,寧德時代和LG化學也進入了特斯拉的供應鏈。同時,特斯拉還打算自研電池,擺脫對松下等供應商的依賴。當然,特斯拉并未直接切斷合作,至少到2023年,松下依然還是特斯拉的供應商,只是在特斯拉“朋友圈”里的存在感大不如前了。

擺脫特斯拉依賴癥

■

在特斯拉“移情別戀”的同時,松下其實也在試圖擺脫對特斯拉的依賴。今年3月,津賀一宏表示,該公司需要生產更多與全球其他車企的電動汽車相兼容的電池,以減輕對特斯拉的嚴重依賴。

松下已經在采取行動了,與豐田的合作就是其中之一。2020年4月,豐田與松下成立了一家車載方形電池合資公司——泰星能源解決方案有限公司,聚焦電池開發、制造和銷售。之后該公司社長好田博昭對外放言,計劃將研發、生產流程的效率提高十倍,以更好地與中國大型企業競爭。根據豐田的規劃,到2025年,電動化車型年銷量將達到550萬輛。可以想見,與豐田的合作將給松下帶來不菲的訂單。

對于2020財年汽車事業部的表現,松下方面解釋道,2020財年第一財季受疫情影響出現巨虧,但第二財季扭虧為盈,第三財季及之后則高于上一年同期水平,這使得整個財年扭虧為盈,而其與特斯拉合建的內華達州電池工廠也首次實現全年盈利。展望2021財年,松下預計,汽車事業部的營業利潤將為500億日元,較2020財年增長數倍,因為車載電池、車載設備的營收和利潤都將提高。

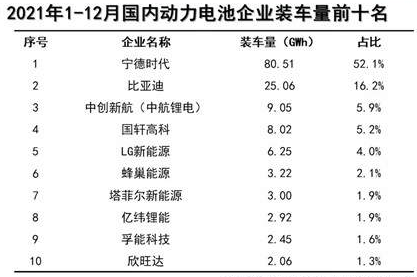

不過,松下的處境并不能算是高枕無憂。韓國能源市場分析機構SNE Research此前公布的數據顯示,2020年松下位居全球電動汽車動力電池裝機量排行榜的第三名,落后于寧德時代和LG能源(LG化學全資子公司)。雖然較第四名還是高出一大截,但松下這一年的裝機量為25 GWh,同比下滑10.7%。同一時間,寧德時代增長了2%,而LG能源增幅高達150%。

當前,各大電池廠商都在積極擴張,松下也不例外。松下計劃將內華達州電池工廠的年產能提升10%至39 GWh,并考慮與挪威國家石油公司等合作伙伴在挪威新建一家電池合資工廠。對于特斯拉開發的46800圓柱電芯,松下今年將為其建立一條試驗生產線。(張冬梅)

- 全球集成電路制造產能持續緊張 工信部助推相關配套政策落實

- 電子燃料供不應求 德國推翻之前1500萬輛電動汽車目標

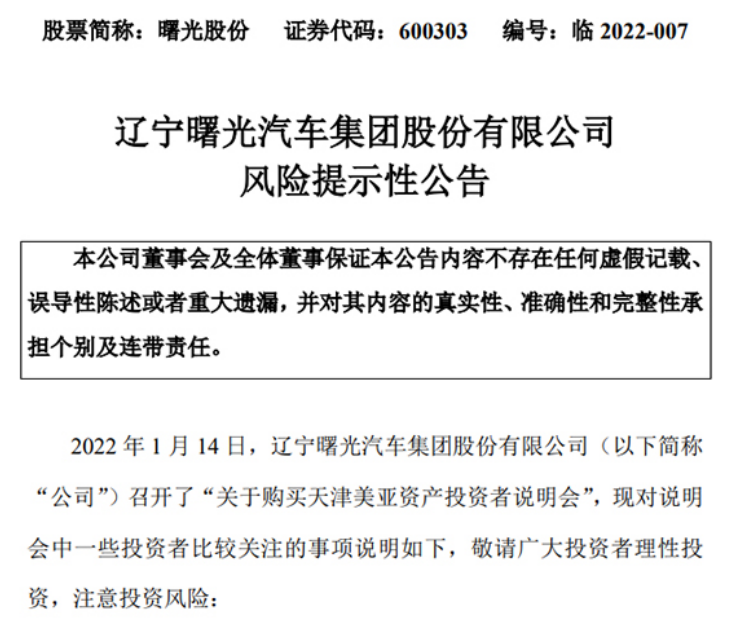

- 遼寧曙光汽車公司召開投資者說明會 披露風險提示性公告

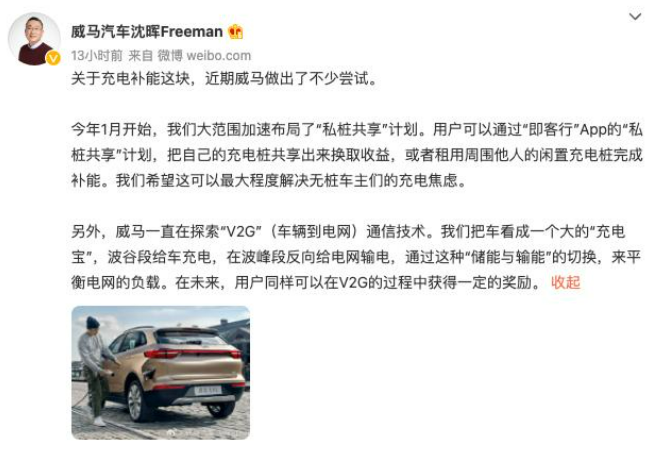

- 威馬汽車大規模布局“私樁共享”計劃 或租用閑置充電樁完成補能

- 河南少林客車即將破產重整 核心技術缺失成主因

- 中汽協:12月我國汽車產銷環比大增 銷量降幅收窄

- 比亞迪改變對騰勢控股比例 成中方增持股比第一家

- Edison Motors收購雙龍計劃獲批 交易作價2.24億歐元

- 上汽集團發布12月產銷快報 整車產量為670731輛

- 河南提出2022年重點建設項目 規劃建設鄭汴洛濮氫能走廊

- 多家機構起草自動駕駛公交車團標 規范各方面技術要求

- 道路交通管理辦法修訂版獲審議通過 超速20%以內不扣分?

- 奧迪首個充電中心亮相 擁有6個大功率快速充電樁

- 特斯拉布局線下門店 擴大西北區域服務網絡

- 燃料電池研發進度不及預期 現代或暫停開發氫能汽車?

營業執照公示信息

營業執照公示信息