2021年新能源汽車累計銷量破300萬輛 市場競爭升級

- 發表于: 2022-01-05 16:58:21 來源:中國汽車報網

2021年的汽車圈仿佛一部高潮不斷的電視劇,精彩程度遠超想象。即便是在疫情、芯片荒、原材料漲價的陰霾下,汽車行業依舊上演了一場熱鬧紛呈的“反轉大戲”。汽車供不應求、新能源汽車累計銷量破300萬輛、新勢力紛紛月銷破萬輛、Robotaxi商業化加速落地……2021年已走過結尾,2022年已經觸發,劇情能否更加精彩?

新格局:市場競爭升級

滲透率節節攀升、產銷爆發式增長、市場驅動成主力……一路高歌猛進的新能源汽車注定成為2021年汽車圈熱搜榜的榜首。根據中國汽車工業協會的數據,2021年1~11月,我國新能源汽車產銷分別完成302.3萬輛和299.0萬輛,同比均增長1.7倍。以“300萬輛”為新起點的新能源汽車市場,展現出蓬勃生長之勢。

自2021年5月新能源汽車滲透率首度破10以來,新能源汽車的發展勁頭愈發迅猛。2021年11月,新能源汽車滲透率達17.8%,新能源乘用車市場滲透率更是接近20%。全國乘用車市場信息聯席會(以下簡稱“乘聯會”)秘書長崔東樹表示,不斷攀升的市場滲透率表明,新能源汽車正在逐步對燃油車市場形成替代效應。IHS Markit中國區輕型車銷量預測負責人林懷濱此前認為,若芯片能穩定供應,2022年中國新能源汽車的市場份額將占到17%~18%。不過,在崔東樹看來,目前傳統燃油車依舊扮演著主力軍的角色,加強燃油車產品的競爭力在2022年仍十分關鍵。

乘聯會數據顯示,2021年11月自主品牌新能源汽車和主流合資品牌新能源汽車的批發滲透率分別為33.2%、3.9%,近9倍的差距說明了我國自主品牌新能源車的卓越表現。這背后,是傳統車企加速電動化轉型的身影。2021年,自主品牌旗下的高端智能汽車品牌陸續迎來新能源車型的亮相或量產。2021年10月,極氪001正式開始交付,預計2022年還將推出兩款純電車型;上汽旗下的智己汽車和飛凡汽車,分別帶來了各自首款量產產品——智己L7和飛凡R7,預計于2022年陸續上市交付;長安汽車、華為、寧德時代聯合打造的阿維塔也于去年11月正式發布首款車型阿維塔11,預計2022年三季度量產。

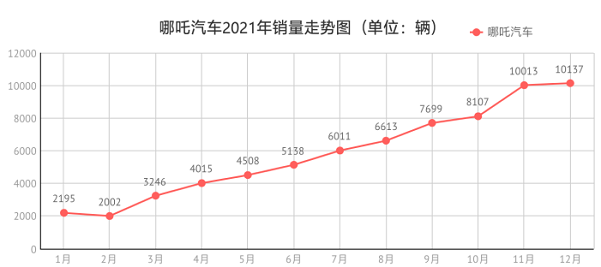

在傳統車企謀變求新的同時,先人一步的造車新勢力已經通過了月銷萬輛的大考。相關數據顯示,去年11月,蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車和哪吒汽車單月交付量均突破萬輛關口,交付量分別為13485輛、10878輛、15613輛和10013輛。愛馳、蔚來、小鵬也開始了海外之旅,相繼登陸歐洲市場。蔚來汽車董事長李斌此前表示,2022年蔚來將繼續全球化布局,在德國、荷蘭、瑞典、丹麥正式落地。

局中人加速前進,局外人爭相入局。上半年,集度、小米、創維先后跨界入局;年末,輕橙時代、牛創、賓理、盒子汽車又相約下場。2022年的汽車行業還會如此熱鬧嗎?國泰君安汽車行業分析師石金漫表示,按照規劃,2035年新能源汽車將占汽車銷量的一半,若按照乘用車2800萬輛的銷量估計,那么新能源汽車需達到1400萬輛。“從300萬輛到1400萬輛,還有4~5倍的發展空間。在高速發展期,肯定還會有新玩家涌入,競爭也會更加激烈。”不過,中國汽車流通協會新能源汽車分會秘書長章弘指出,“無論是百度還是小米,抑或是盒子汽車,都是帶著明確的市場定位下場的。現在新能源汽車領域日趨成熟,留給新加盟者的機會不多了。”

新技術:重新定義汽車

在5G、大數據、人工智能等技術的助力下,汽車的概念得以進一步延展,“第三生活空間”、“第二起居室”等定義在汽車身上變得愈發稀松平常。碳達峰、碳中和背景下,消費者對汽車的要求也愈發嚴苛。多領域的技術變革,正在汽車行業全面上演。

“雙碳”目標指引下,混動市場于今年迎來了大爆發。相關數據顯示,混合動力在乘用車市場的滲透率已從2019年初的1.9%左右提升至2021年9月的6.9%。長城檸檬DHT混動平臺、東風馬赫動力、長安藍鯨iDD混動系統、吉利雷神智擎Hi·X、奇瑞鯤鵬、比亞迪DM-i、上汽3.0T綠色澎湃動力……自主品牌也紛紛亮出了自己的“秘密武器”。長江證券指出,自主品牌歷經十余年打磨,隨著2021年混動市場空間打開,自主混動車型已具備強勁競爭力,自研技術與國產供應鏈帶來了成本優勢,未來混動格局有望實現國產高滲透。不過,中國汽車工業協會副秘書長師建華表示,由于此前發展較緩慢,混動技術的崛起還需一定的時間,爭取實現突破性進展。

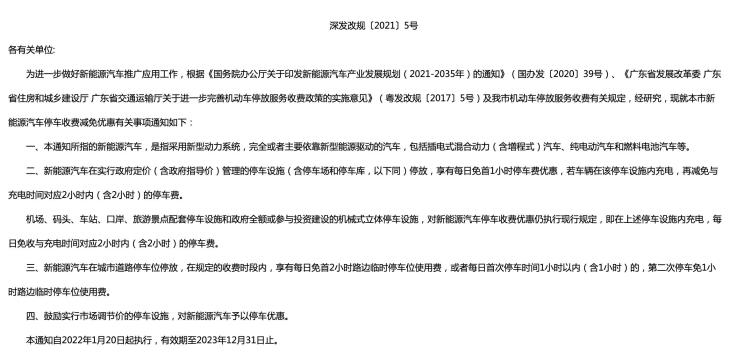

作為實現碳中和的主要角色,動力電池產業也在快速發展,助力新能源汽車市場的日益成熟。目前,國內動力電池市場已形成磷酸鐵鋰、三元鋰、硅負極電池、鈉離子電池、固態電池等動力電池技術多元化發展的格局。搭載了海綿硅負極片電池技術的AION LX于去年11月正式登上工信部目錄,成為首款超1000km續駛里程的車型。而預計于2022年上市的蔚來ET7、ET5也將搭載續駛里程超1000km的150kWh超長續駛固態電池。

除卻在混動、純電技術上的摸索,2021年的氫燃料電池汽車領域也是熱鬧非凡。隨著氫能產業發展政策的相繼出臺,長城、東風等車企先后發布氫能戰略,發力氫能產業。此外,國產氫燃料電池電堆也在朝著大功率、平臺化方向發展。根據中國汽車工程學會發布的《2022年度中國汽車技術趨勢》,2022年,壽命超1萬小時的燃料電池系統將實現在物流、長途運輸、碼頭、礦山、長途客運等長途重載領域的多場景應用。

如果說電動化趨勢的發展讓各大車企加快了向能源公司轉型的步伐,那么,智能化、網聯化趨勢則讓車企紛紛喊出打造科技企業的口號。百度、小馬智行等自動駕駛公司加速商業化落地,長城、吉利、小鵬等整車企業深入全棧自研,華為、地平線等供應商逐漸掌握話語權,2021年的自動駕駛賽道可謂是硝煙四起。日前,毫末智行宣布毫末城市NOH功能將于2022年年中上市。此前小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙也宣布將于2022年上半年在部分城市道路開放城市NGP功能。

在毫末智行董事長張凱看來,2022年將是自動駕駛行業發展最為關鍵的一年,乘用車輔助駕駛領域的競爭將會正式進入下半場,其他場景的自動駕駛也將正式進入商業化元年。

此外,各地政府也在加快車路協同相關政策推進和基礎設施建設。年初,《國家車聯網產業標準體系建設指南(智能交通相關)》正式發布;去年7月,工信部、公安部和交通運輸部聯合印發《智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規范(試行)》;北京、上海、重慶、廣州、武漢等地也紛紛設立智能網聯汽車示范區,引領智能網聯汽車發展。在政產學研用的協同下,中國特色式智能網聯汽車正在穩步發展。

新生態:商業模式革新

無論是出現在美食測評區,還是登上時裝周舞臺,抑或是進駐華為旗艦店,2021年的汽車行業無疑將商業模式轉型作為了未來發展的關鍵一步。

當萬物互聯互通成為這個時代的標志,跨領域的生態競爭已成必然。為了在生態競爭中站穩腳跟,越來越多地車企選擇了跨界發展。“人民需要什么,就造什么”的上汽通用五菱,一路從口罩,跨界到螺螄粉、茶葉;蔚來則涉獵更加廣泛,旗下NIO Life不僅有美食、服裝,還有各類生活用品;專注科技生態圈的小鵬和吉利,則將自己的生態延伸到飛行器、機器馬、手機等領域。在中國汽車工程學會名譽理事長付于武看來,車企跨界是大勢所趨,汽車品牌注定要承擔更多地內涵和意義。

汽車圈層不僅是由內向外擴展,更有一群跨界者裹挾著資源而來。隨著百度、小米、華為等科技企業的入局,汽車營銷也在發生著翻天覆地的變化。2021年4月,賽力斯SF5開始入駐華為門店進行銷售。華為消費者業務首席執行官、華為常務董事余承東表示,SF5進入華為旗艦店,是將汽車融入“人-車-家智慧生活”的場景中,讓汽車真正成為智能生態終端。

在崔東樹看來,若想讓“華為店賣車”的現象推廣開來,還具有較大難度。“目前看來,消費者還未完全認同這種售車模式,跟特斯拉、蔚來等車企在商圈賣車相比,華為店賣車這種模式短時間內比較難推廣。”他說。不過,石金漫認為,賽力斯SF5銷量不及預期,與車輛本身的品牌、性價比等方面有較大關系。“在目前競爭愈發激烈的情況下,這種多商業模式的銷售肯定會成為各大車企愿意嘗試的新打法。但是汽車本質上是一個To C的消費品,它的口碑、產品力才是取得勝利的法寶。”石金漫如是說。(張奕雯)

- 全球集成電路制造產能持續緊張 工信部助推相關配套政策落實

- 電子燃料供不應求 德國推翻之前1500萬輛電動汽車目標

- 遼寧曙光汽車公司召開投資者說明會 披露風險提示性公告

- 威馬汽車大規模布局“私樁共享”計劃 或租用閑置充電樁完成補能

- 河南少林客車即將破產重整 核心技術缺失成主因

- 中汽協:12月我國汽車產銷環比大增 銷量降幅收窄

- 比亞迪改變對騰勢控股比例 成中方增持股比第一家

- Edison Motors收購雙龍計劃獲批 交易作價2.24億歐元

- 上汽集團發布12月產銷快報 整車產量為670731輛

- 河南提出2022年重點建設項目 規劃建設鄭汴洛濮氫能走廊

- 多家機構起草自動駕駛公交車團標 規范各方面技術要求

- 道路交通管理辦法修訂版獲審議通過 超速20%以內不扣分?

- 奧迪首個充電中心亮相 擁有6個大功率快速充電樁

- 特斯拉布局線下門店 擴大西北區域服務網絡

- 燃料電池研發進度不及預期 現代或暫停開發氫能汽車?

營業執照公示信息

營業執照公示信息